こんにちは。ひがしすみだカウンセリングルームです。今日は、子ども向けのストレス対処法として注目されている「こころの温度計」について、理論的な背景や実践の工夫、そして学校現場での活用まで幅広くご紹介します。

気持ちがあふれ出すとき、何が起きているのか

日常の中で、子どもたちはさまざまなストレスに直面します。友だちに嫌なことを言われた、先生に注意された、失敗してしまった…。こうした出来事は、大人が思う以上に子どもの心を大きく揺さぶります。

特に、幼い子どもは「自分が今どう感じているか」を言葉にする力がまだ未熟です。そのため、気持ちがあふれてしまうと、怒りや泣き出しなどの行動としてしか表現できず、本人も周囲も戸惑ってしまうことがあります。

このような状況に対し、感情を可視化し、自分の心の状態を一歩引いて見つめる手がかりとなるのが「こころの温度計」です。

「こころの温度計」とは?

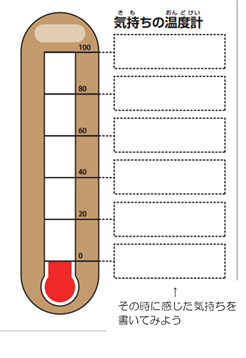

「こころの温度計」は、ストレスや感情の高ぶりの程度を温度にたとえて視覚化するツールです。温度計の目盛りは0から100まであり、 0はとても穏やかで落ち着いている状態 100は命の危機を感じるほどの強い怒りや不安、悲しみなど として、今の自分の感情を「温度」として表現します。

たとえば、

「友だちにからかわれて悲しくなった=70度」

「先生に褒められてうれしかった=20度」といったように記録します。

このように、気持ちを“外に出して”見える形にすることで、感情に圧倒されるのではなく、それを客観的にとらえやすくなります。これが、心理学で言う「感情の外在化」です。

感情の外在化とメタ認知の力

感情の外在化は、「自分の感情を自分の外に出して眺める」プロセスです。この働きは、感情に距離を置くことで冷静さを取り戻すきっかけとなります。

さらに、「どうしてこう感じたのか」「これはどのくらい深刻な問題なのか」を考え始めると、メタ認知という心の働きが育ちます。メタ認知とは「自分の思考や感情を一段上から見つめる力」のことで、自己理解や自己調整の土台になるものです。

子どもにとっては難しいように思えるこのプロセスも、「こころの温度計」を使うことで、自然と学んでいくことができます。

年齢別・学校現場における「こころの温度計」の活用法と事例

子どもの発達段階や学校での生活場面に応じて、「こころの温度計」の使い方にはさまざまな工夫が求められます。ここでは、幼児期から中高生までの年齢別の工夫に加え、学校現場での活用例を紹介します。

幼児期(3〜6歳)

この時期の子どもたちは、自分の感情を言葉にすることが難しく、また「数字で評価する」ことも未発達です。そのため、色や表情、キャラクターを使った視覚的な温度計が効果的です。

【工夫】「赤=怒り」「青=さみしい」などの色分け、動物やキャラクターの顔を使った感情カードを使用。

【事例】保育園で「今日の気持ちはどの色?」と尋ね、色付きのシールを温度計に貼ってもらう活動を通して、日々の感情を言語化する機会をつくる。

小学生(7〜12歳)

この時期になると、感情語彙が増え、数字や文字の操作ができるようになります。感情と行動を結びつけることで、より具体的な対処方法を学ぶことができます。

【工夫】温度の記録と合わせて「どんな気持ちだったか」「そのあとどうしたか」を記録するワークシートを使用。

【事例】学級活動で「嫌だったことと温度、その対処法」を一人ずつ発表し、クラスで共感し合う時間を持つ。

【学校での応用】登校前に「気分チェック表」として活用し、児童の心の状態を担任が把握しやすくする。

中高生(13歳〜)

メタ認知が発達し始め、自分の感情に対してより深く振り返ることができるようになります。この時期には、グラフやアプリを使って自分の気持ちを継続的に記録したり、1日の気分の変化を振り返ったりする方法が効果的です。

【工夫】スマートフォンやPCを使って気分を可視化するアプリを活用。「温度×時間」のグラフをつけて、ストレスの傾向をつかむ。

【事例】週1回のホームルームで、「1週間の気分をふり返って、気持ちの温度が一番高くなったのはいつか」を記録し、必要に応じてスクールカウンセラーや担任と共有する。

【学校での応用】生徒相談室や保健室でのカウンセリングにおいて、初期面接の導入として活用し、自己開示のきっかけをつくる。

保護者の方へ——家庭でのサポートと関わり方

「こころの温度計」は、家庭でも簡単に取り入れることができます。特に、子どもが感情をうまく言葉にできず、困っているときには、親のちょっとした働きかけが大きな支えになります。

感情にラベルをつける習慣を:「いま悲しい気持ちなのかな?」「ちょっとイライラしてるかもね」と、大人が感情の言語モデルを示すことで、子どもは自分の気持ちに名前をつけられるようになります。

温度計を一緒に作ってみる:親子で“今日の気持ちの温度”を話題にしてみてください。「今日は〇度だったな」「お母さんは30度くらいだったかも」など、互いの感情を言葉にし合うことが、親子の信頼関係を深めます。

否定せず、ただ受けとめる:子どもが「90度だった!」と強い感情を語ったとき、「そんなに怒らなくてもいいでしょ」ではなく、「それだけイヤだったんだね」と受けとめることが、感情調整力の育ちを支えます。

親が感情を穏やかに表現する姿勢を見せることも、子どものメタ認知力を育てるうえで非常に大切です。怒りや不安を抑えるのではなく、「どうしてそうなったか」「どうすれば楽になれるか」を一緒に考えていける家庭環境が、子どもの心を支える土台になります。

活用のポイントと意義

こうした工夫を通じて、子ども自身が「自分の感情のパターン」や「ストレスの原因」「自分に合った対処法」を少しずつ学んでいくことができます。教師や保護者にとっても、感情の可視化は子ども理解のヒントとなり、よりよい関わり方を見つける手助けになります。

「こころの温度計」は、単なる気持ちのスケールではありません。感情理解、自己調整、そして安心できる関係性の構築を支える土台となるツールとして、家庭や学校で幅広く活用できるのです。

参考文献

A.ラザルス&C.ラザルス 石井千春訳 『こころの温度計』PHP

高垣忠一郎(2004)『こころの教育とストレスマネジメント』ナカニシヤ出版

Lieberman, M.D., et al. (2007). Putting feelings into words: affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. Psychological Science, 18(5), 421-428 )